TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este relato narra un caso real. Se han cambiado los nombres.

Luis era joven, trabajador, decidido y emprendedor. Trabajaba la tierra en una parcela que tenía su padre en una aldea olvidada de El Corpus, Choluteca. El sol no lo amedrentaba ni la lluvia le impedía dedicarse a la agricultura. Era un campesino y se sentía orgulloso de ello, aunque por dentro también tuviera sueños, como todo el mundo a los diecinueve años.

Al inicio del invierno, la tierra ya estaba preparada para la siembra. Con su padre, hombro a hombro, Luis dirigía los bueyes, plantaba la semilla y rogaba a Dios porque el agua fuera abundante.

Al principio todo iba bien. Recogían la primera cosecha de maíz, sembraban frijoles y seguían con la postrera, de modo que hasta quedaba grano para vender, pero, poco a poco las lluvias fueron desapareciendo y empezaron los años malos, en los que apenas se cosechaba para el gasto de la casa.

No es que fueran muchos en la familia, pero, cuando se come, la comida que se almacena se gasta, y Luis empezó a ver dificultades. El cambio climático decía todo el mundo, y así debió ser porque la tierra estaba seca y producía cada vez menos.

De las cuatro cabras que tenían vendieron dos. Las que les quedaron, daban un poco de leche. De las diez gallinas, solo cinco eran ponedoras, pero, al menos, había huevos para comer con frijoles y tortilla. Y el único burro no producía nada. Es más, como también escaseaba el zacate, estaba flaco y solo se dedicaba a rebuznar, y esto de vez en cuando, tal vez para ahorrar las pocas fuerzas que le quedaban. En cuanto a los bueyes, eran ajenos, y el padre de Luis los alquilaba para arar la tierra.

Con todo esto, la miseria se iba apoderando de todo y de todos en la aldea y, aunque Luis no era exigente y había aprendido a conformarse “con lo que Dios da”, tenía un deseo, una de esas obsesiones de la juventud que llega a ocupar la mente todo el tiempo, y que no deja en paz a nadie hasta que se hace realidad. Luis quería tener una moto.

“Quiero una” –le dijo a su papá.

“Pero, ¿y cómo la vas a tener, hijo, si apenas ajustamos para el bocado del día?”.

“Yo no sé cómo voy a hacer, papá –replicó Luis, ante las palabras angustiadas del anciano–, pero yo voy a tener una moto…”.

“Ay, mijo… Para nosotros los pobres lo único que nos queda es alegrarnos el ojo con lo que tienen otros… Así lo quiso Dios, hijito, y nos quedaremos pobres hasta que nos llegue la hora…”.

Pero Luis estaba decidido. Soñaba, y no estaba de acuerdo con eso que dicen que los sueños, sueños son. Él quería hacer realidad el suyo.

“Soy albañil, papá –le dijo al señor–, y albañil de los buenos. Si me voy para Tegucigalpa, seguro que voy a encontrar trabajo, y ahorrando unos centavos, voy a tener para comprarme mi moto”.

“Y, ¿para dónde te vas a ir, mijo?”.

“Para donde mi tía Minga, papá, su hermana… Ella me ha dicho que cuando quiera, su casa está a la orden… Allí, en un rinconcito, me voy a acomodar… Y voy a trabajar duro, papá, y voy a volver en una moto. Ya va a ver”.

Nada pudo hacer el señor para disuadir a su hijo.

Era joven, voluntarioso, trabajador y decidido; además, tenía otras virtudes. Era honrado y terco.

“Todos aquí tienen moto, papá –le dijo Luis a su padre–, y yo solo tengo ese burro que ya está en los puros huesos y al que no tardan en caerle los zopilotes. Me voy a ir a trabajar a Tegus, y, cuando vuelva en mi moto, ya va a ver cómo se me van a acercar las muchachas… Aquí, el que anda a pie o en burro, no vale nada, y las mujeres ni lo voltean a ver… Espérese cuando regrese en mi máquina, en mi caballo de hierro…”.

“Hijo, hijo –intervino la madre, una señora de baja estatura, delgada, con ojos perennemente tristes y en cuyo rostro se pintaba la angustia que le causaba la decisión de su hijo–. Ay, Luis, de mi alma, a nada vas a Tegucigalpa; aquí todavía las cosas pueden mejorar, vienen proyectos de riego, y la tierra va a producir más que antes… Quedate, mijo, y no te vayás para allá, donde es peligroso y algo malo te puede pasar…”.

Pero ni los ruegos de sus padres disuadieron a Luis de sus deseos. Quería tener una moto, y según sus ideas, solo trabajando en Tegucigalpa como albañil lo podría lograr.

El día de la partida fue doloroso.

“Los voy a llamar” –les dijo a los ancianos, que lo despedían con lágrimas en los ojos.

“Ay, mijo –exclamó la madre, bañado el rostro en llanto–, siento como si no te voy a volver a ver nunca”.

“No diga eso, mamá –replicó Luis, abrazando a la señora–. Ya va a ver cuando vuelva en mi caballo de hierro… Va a ser la mejor moto de la aldea y de todo El Corpus. Mejor deme su bendición, y deséeme suerte”.

Y la señora, tratando de esconder su tristeza, lo bendijo, le dio un beso y lo vio irse.

Trabajo

Nada iba a detener a Luis en el logro de sus deseos. Llegó a Tegucigalpa, a la colonia Divino Paraíso, cerca del cementerio, y se acomodó en un rincón de la casita de su tía Minga. Ella lo quería mucho y le ayudó a conseguir trabajo con un albañil experimentado que vivía cerca de allí. Y, poco a poco, Luis se recomendó a sí mismo. Era, en realidad, un buen albañil. Pronto, tuvo contratos más grandes, y ahorraba todo lo que podía. Solo sacaba un poco para enviarle a sus padres, para que compraran más gallinas y que no les faltaran los huevos, para que le dieran concentrado al burro, y no se muriera de hambre, y para que comprara abono para que la tierra diera mejores cosechas. También compraba comida para ayudarle a su tía Minga, pero ella le decía que no necesitaba nada de eso, que él era su sobrino favorito y que se ahorrara el dinero porque ella le daba casa y comida con mucho gusto, y solo por amor a él.

Y, así las cosas, pasaron dos años. Dos años duros en los que las manos de Luis se llenaron de callos, se fortalecieron sus músculos y se hizo más grande su determinación de tener una moto.

“Ya casi tengo lo que necesito, tía –le dijo un día a doña Minga–; creo que si trabajo como burro unos seis meses más, me voy a comprar la mejor moto de la agencia, y ya va a ver la cara de envidia de los chavos de la aldea. Y voy a conseguir novia, tía…”.

“Ay, mijo –le dijo su tía Minga–, mejor pensalo bien y ocupá el dinero para otra cosa, como para hacer una cosechadora de agua en tu aldea, y así van a tener agua para las cosechas… Mirá que esas cosas son peligrosas, hijo, y no es el primero que fracasa en las calles…”.

“Yo voy a tener cuidado, tía; no se preocupe”.

“Yo sé que sos responsable, mijo –le respondió la tía Minga–, pero, recordá que hay tanto loco en las calles…”.

Luis sonrió, le dio un beso a su tía, y salió a la pulpería para enviarle dinero por Tigo Money a su papá.

“Es para que compre un par de chanchas parenderas –le dijo–,y para que compre grano del bueno porque ya viene el invierno…”.

“Y vos, mijo –le preguntó el señor–, ¿cuándo venís? Mirá que tu mamá está enferma y ya tiene casi tres años que no te mira… ¿Qué tal se la lleva Dios y te queda ese pesar?”.

Y Luis le contestó con alegría:

“Ya voy a llegar el otro mes, papá –le dijo–; ya casi tengo ahorrado el pisto para la moto, y como le dije, voy a volver a la aldea con mi caballo de hierro. Ya le eché el ojo a una muy bonita que está en la agencia, y creo que me voy a llevar esa”.

El señor suspiró y no dijo nada.

Ahorros

En dos años y medio, Luis se dedicó a trabajar, y a trabajar de sol a sol. Ahorraba cada centavo, y se privaba de todo para reunir el dinero que necesitaba.

Una tarde de sábado, cuando el ingeniero de la obra le pagó, le brillaron los ojos. Con aquel dinero llegaban a doscientos mil lempiras sus ahorros. Entonces, se permitió comprarse una Coca Cola y dos semitas, para celebrar. Dejó para comprarle una carne asada a su tía Minga, y les envió mil lempiras a sus papás, quinientos cada uno. Aparte de eso, depositó una cantidad para la cosecha de frijoles y para que su padre se comprara un par de cabras más. Lo que le sobraba, fue al banco. Y, cuando vio su cuenta, lloró de alegría. Tenía ahorrados doscientos siete mil lempiras.

“Mañana compro mi moto” –le dijo a su tía.

“Ay, mijo, yo tengo como un mal presentimiento con eso”.

“No se preocupe, tía… Ya va a ver qué moto más bonita me voy a comprar. Para eso trabajé como burro todos estos años…”.

La tía Minga no dijo nada, y, a la mañana siguiente, le dio de desayunar y él, muy alegre, se fue al banco. Con el dinero en una mochila sucia y medio rota, llegó a la agencia. Uno de los vendedores, al verlo, arrugó la cara.

“Este solo viene a ver –le dijo a uno de sus compañeros–, atendelo vos”.

Y, el vendedor, de mala gana, se acercó a Luis, que vestía con humildad su mejor ropa.

“¿Qué desea?” –le preguntó.

“Quiero ver las motos” –le dijo Luis.

“Allí están esas… ¿Para qué las quiere ver?”.

“Pues, para comprar una”.

“¿Usted va a comprar una moto?”.

“Sí”.

“Pues, allí están esas pequeñas, que no son tan caras, pero para darle crédito a usted tiene que llenar muchos requisitos…”.

Luis no le dijo nada. Era humilde y respetuoso, y, aunque se sintió incómodo con la atención que le estaban dando, se quedó callado. Avanzó unos pasos entre las motos en exhibición, y vio las más grandes.

“Vea estas mejor –le dijo el vendedor, molesto–; esas motos están fuera de su alcance… Gente como usted no puede comprar una moto de esas, y, además, no se le da crédito a personas como usted con ese tipo de máquinas”.

Luis no dijo nada. Se acercó a una moto hermosa, roja, de líneas tentadoras, y le pasó una mano por encima.

“No la vaya a ensuciar –le dijo el vendedor–, que la acaban de pulir…”.

Luis lo miró.

“Esta es una Ninja, ¿verdad?” –le preguntó.

“Sí, es una Ninja, pero las motos para usted son esas pequeñas que están allí…”.

“Me gusta esta” –le dijo Luis.

“Sí, claro, a todo el mundo le gusta esa moto, pero es para otro tipo de gente; gente que la pueda pagar… ¿Me entiende?”.

“¿Cuánto cuesta, señor?” –le preguntó Luis, como si no lo hubiera escuchado.

“Ah –gritó el vendedor, ya enojado–, esa moto cuesta ciento ochenta mil lempiras… Dinero que usted no verá junto nunca en su vida”.

Luis, con humildad, sonrió.

“¿Ciento ochenta mil lempiras? –preguntó–. ¿Eso es lo que cuesta?”.

“Ya le dije que sí”.

A lo que Luis respondió:

“Ah, pues me va a sobrar un poquito…”.

Y, diciendo esto, abrió la mochila, sacó cuatro paquetes de billetes de quinientos, y dijo:

“Aquí hay doscientos mil lempiras que acabo de sacar del banco… Voy a sacar veinte mil, y le pago la moto”.

En aquel momento se hizo un milagro en la tienda. Todo el mundo se acercó a Luis. Empezaron a tratarlo de “caballero”, le ofrecieron refresco, té, galletas, café, una silla, y la más bonita de las empleadas le regaló una insinuante sonrisa. Era aquel uno de los milagros que hace el dinero.

Cuando llegó a la ventanilla, ni un rey tenía más servidores que Luis. Pagó, guardó el resto del dinero, y preguntó:

“¿Ya me puedo llevar la moto?”.

“Ay, caballero, perdone, por favor, pero se la entregamos mañana porque hay que hacer unos papeles, conseguirle las placas, llenársela de combustible, hacer que el mecánico le dé la última revisada y pulirla para que le quede nítida. Mañana temprano se la entregamos. Si usted nos dice dónde vive, nosotros mandamos a un chofer para que lo vaya a traer a su casa… ¿Qué dice, señor?”.

Luis estuvo de acuerdo.

A la mañana siguiente, la moto estaba lista. Le dieron café, galletas y buenos apretones de mano. Luis, con la mochila llena de ropa, veinte mil lempiras en efectivo y algunos regalos para sus padres y sus hermanas, estaba listo para viajar al sur en su caballo de hierro. Se había despedido de su tía Minga, a la que le contó cómo lo habían tratado en la agencia, y le dijo que regresaría en una semana. Se iba en su moto para El Corpus, a ser la sensación de la aldea.

HCH

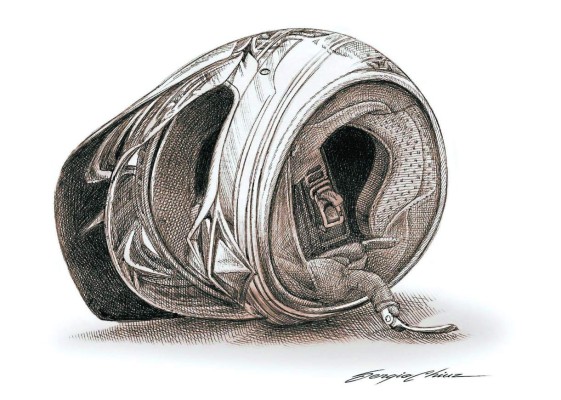

A eso de las diez de la mañana, la tía Minga veía televisión cuando apareció Nelson Sorto con una noticia de último momento. Acababa de ocurrir un accidente en la carretera hacia el sur. Un motociclista, a toda velocidad, había perdido el control de la moto en una curva y se había estrellado contra un árbol de guanacaste. La moto, una Ninja de color rojo, se deshizo en el choque, y el motociclista murió al instante a causa del horrible golpe. La tía Minga dio un grito cuando Nelson Sorto dio el nombre del muerto. Era Luis, su sobrino.

“Ay, mijo –exclamó la señora, con una mano en el pecho–; ¿cómo pudiste comprar tu propia muerte?”.

Cuando llegó al lugar del accidente, reconoció con dificultad a su sobrino. En la mochila estaban los veinte mil lempiras. Sirvieron para su entierro. Luis había comprado su muerte.