Tegucigalpa, Honduras.- A Vargas Llosa lo conocí en Buenos Aires, ciudad que él comparó alguna vez con París por ser “parejamente míticas, prestigiosas y estimulantes". Yo era un simple estudiahambre que había llegado hacía unos meses a Argentina, convencido como estaba —y estoy— de que el suelo de Buenos Aires posee algún mineral misterioso que imanta espiritualmente a todos los artistas que atracan su barco de papel en esta ciudad insomne, y dispuestos a hacer lo que sea por cumplir sus deseos más entrañables.

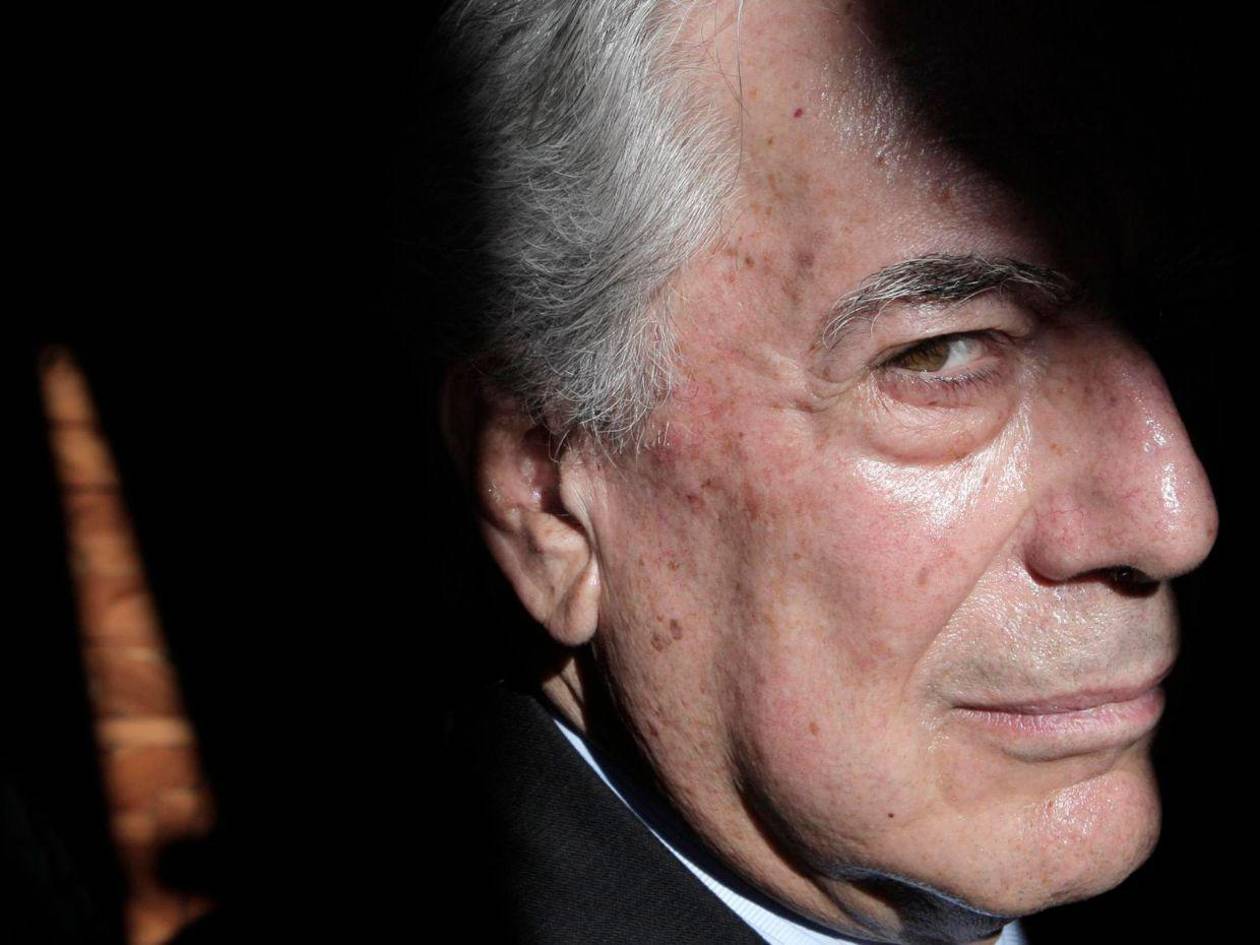

Vargas Llosa visitaba la 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires como el más reputado de los invitados. Su presencia solo era rivalizada por la de John M. Coetzee, también Premio Nobel, también novelista, pero sudafricano. Para Argentina esta coincidencia no era poca cosa: por primera vez, dos Nobel compartían escenario. Lo celebrarían con una charla frente a más de mil personas, lo que se esperaba fuera un hito.

En Buenos Aires, como me dijo el portugués José Luis Peixoto, los escritores son una suerte de rockstars. La gente acampa fuera de los auditorios solo para verlos o escucharlos. Las filas pueden durar hasta diez horas para conseguir una firma. Nadie les exige pagar las cuentas, y los taxistas y kiosqueros tienen anécdotas de tal o cual vez en que conversaron con alguno de ellos.

A mí Coetzee no me llamaba tanto, pero estaba decidido a hacer lo que fuera por poder estrecharle la mano a Mario Vargas Llosa, a quien mi papá me había enseñado a amar después de regalarme La fiesta del Chivo, único libro que he terminado y, un segundo después, he vuelto a abrir para releerlo completo y sin demora, obnubilado por la fuerza con que retrató a Rafael Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más nefastos de América.

Sus novelas —que no hace falta enumerar— fueron algunas de las primeras lecturas que hice cuando decidí convertirme en lector pagado e incentivado por mi papá (100 lempiras por libro terminado). Durante esos primeros años en que me aventuré a escribir, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez no fueron mis lecturas de cabecera, sino directamente mi cabeza. Enemigos en estilo tanto como en política —hasta llegar al famoso puñetazo—, se complementaban idealmente para un lector en ciernes. Para mí, García Márquez era una especie de animal literario que convertía cualquier anécdota en literatura. Vargas Llosa, en cambio, era más cartesiano: riguroso, metódico, clásico en el mejor sentido. Uno era Lionel Messi haciendo jugadas inverosímiles como si esta fuera su segunda vida haciéndolas.

El otro era Cristiano Ronaldo, comprometido, disciplinado, practicando cien tiros libres después del entrenamiento. García Márquez era un acordeonista loco tocando sobre un tejado mientras abajo la gente bailaba y servía trago. Vargas Llosa era un pianista con frac, siguiendo la partitura perfecta mientras el auditorio contenía el aliento. Si el futbolista perfecto hubiera sido Messinaldo, el escritor perfecto hubiera sido García Llosa o Vargas Márquez. No me parece casualidad que ambos murieran en abril y en Semana Santa: García Márquez un Viernes Santo; Vargas Llosa, un Domingo de Ramos.

La vida, en esos sublimes instantes de perfección —como decía Zweig—, actúa como poeta.Pero regresando a la Feria, jamás creí que acercarme a Vargas Llosa fuera tan difícil. Pensé que sería cuestión de esperar horas en una fila. Yo tenía tiempo. De hecho, era lo único que tenía. Pero estaba equivocado. La organización, previendo el caos, canceló la firma de libros de Vargas Llosa.

Para conocerlo tuve que convertirme en detective, agente literario y acechador empedernido. No lo hice solo: me acompañaba mi amigo Diego Hernández, colombiano, estudiante de periodismo, mi mejor cómplice en Argentina y —sin duda— un tipo decididamente más loco que yo.Lo primero que hicimos fue lo obvio: asistir a uno de sus eventos. Llegamos cinco horas antes y ya había una fila desalentadora. Recuerdo que coincidimos con un profesor de filosofía, una escritora y un señor en situación de calle que cargaba en una bolsa su colchoneta y un par de libros que esperaba firmara Vargas Llosa.

En Buenos Aires es común ver a personas en situación calamitosa leyendo como si estuvieran en una reposera frente al mar. Aquel era uno de ellos. Durante cinco horas hablamos de Vargas Llosa lo suficiente para sentirnos amigos, hasta que entramos y nos desconocimos por completo, afanados por conseguir mejores asientos. El señor de la colchoneta nos ganó con todo y bolsa. Nosotros quedamos a la mitad del salón, muy lejos del autor. Del evento no recuerdo nada.

Presentaba Cinco esquinas, una de sus peores novelas —sino la peor—, aunque aún así notable si la hubiera escrito casi cualquier otro. Intentamos acercarnos, pero fue imposible: Vargas Llosa parecía una suerte de presidente de las Letras al que resguardaba una barrera de periodistas y un equipo de seguridad asignados por el entonces presidente argentino Mauricio Macri. Apenas se levantó, saludó con el brazo y se fue. Afuera, tratamos de correr para alcanzar la limusina que lo trasladaba, escoltada por otra limusina y dos motos policiales. No alcanzamos ni a ver las placas. Nuestro encuentro con el Nobel había sido brutalmente efímero.

Desanimados, volvimos a la Feria y reconocimos a su hijo, Álvaro Vargas Llosa, acompañado por su pareja. Le pedimos por favor que nos ayudara a verlo, que dónde estaba, que dónde se hospedaba. Fue muy amable, pero dijo que sería imposible. "Ni siquiera yo lo he visto estos días", dijo. Su pareja asintió: en Buenos Aires, ver al Nobel era prácticamente inalcanzable. Solo nos dijeron que al día siguiente volvería a Madrid, tras almorzar con el presidente Macri. Ya en la mortal realidad de nuestro departamento de estudiantes, al día siguiente Diego me despertó gritando que sabía dónde estaba Vargas Llosa.

Se había pasado la mañana buscando pistas en Twitter hasta que dio con una usuaria que publicó una foto diciendo que se hospedaban en el mismo hotel que el Nobel. Era colombiana, y Diego apeló al amor patrio: le escribió, y ella respondió. Nos dijo que estaba en el Palacio Duhau, un edificio neoclásico en el barrio más elegante de la ciudad, Recoleta. Saltamos —literalmente— de alegría. Preparé mis libros: una edición de lujo de La ciudad y los perros y otra de bolsillo de La fiesta del Chivo.

Diego llevó una tapa dura de la misma.En el hotel descubrimos que saber dónde estaba no implicaba verlo. Seguramente usaría una entrada privada. Tras un par de horas de espera, y sin ver movimientos relevantes frente al hotel, el ánimo decayó: quizás ya se había ido. Entonces Diego tuvo una idea brillante: llamar al hotel haciéndose pasar por su agente literario. Yo sabía que, aunque Carmen Balcells había muerto el año anterior, su agencia seguía representando a Vargas Llosa. Como bien había aprendido de Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras y Cartas a un joven novelista, era cuestión de darle verosimilitud a la llamada para que fuera efectiva. Diego impostó acento español y llamó de parte de la Agencia Balcells. Preguntó por "don Mario".

El del lobby respondió que no estaba, pero que podía dejar un mensaje. Colgamos, emocionados: estaba allí o pronto lo estaría.Pasaron otras dos horas esperando. Con hambre, decidimos que iríamos a buscar algo de comer. Aquello casi nos costó la anécdota. Porque apenas doblar la esquina, escuchamos las sirenas. Sin decirnos nada, supimos que era él y comenzamos a correr de regreso. Las motos despejaban el camino y la limusina negra, con banderitas argentinas, se detuvo frente al Duhau. Vargas Llosa bajó.

Vestía un saco azul a cuadros, pantalón caqui oscuro, suéter azul claro y camisa verde también a cuadros. Yo había pensado muchas veces qué preguntarle. La única pregunta que quería hacerle era: "Don Mario, ¿cómo se llega al Olimpo?". Pero al verlo, me sobrecogió su aura. Me temblaban las piernas. No podía dejar de mirarlo: sus gestos, sus manos, sus bendecidas manos.Diego le dijo algo que no recuerdo. Yo no podía hablar. Vargas Llosa, supongo, se compadeció de mi silencio. Dijo: "¿Quieren una firmita?".

Nunca olvidaré que dijo firmita, no firma. Saqué mis libros y se los entregué. Preguntó: "¿Para quién?". No lo dudé. Si alguien merecía estar allí más que yo, era mi papá. A él le debía leer (Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, decía Vargas Llosa). "A mi papá, don Mario. Por él yo lo conozco a usted". Sonrió, conmovido: "¿Y cómo se llama tu papá?". Yo, nervioso, respondí: "Nos llamamos igual". Él rió: "¿Y tú cómo te llamas?". Le dije mi nombre. Firmó. Firmó otro libro. Le pedimos una foto.

Habremos dicho algo más, pero no lo recuerdo. Fue un momento de emociones puras y las palabras son, en tales casos, demasiado irracionales.Nos fuimos corriendo, empujándonos de la alegría, como dos locos pegándonos en los hombros y las espaldas con los libros firmados, seguros de que algo nos había pasado. Algo que contaríamos. Algo que nunca olvidaríamos ni aunque viviéramos cien años. Luego pensé en que no le hice la pregunta que quería. Pero fue mejor.

Con los años, y gracias a los libros, comprendí que la vida es más interesante cuando uno va por ahí haciéndose preguntas, siempre más preguntas, que dando o pidiendo respuestas. ¿Qué otra cosa es la literatura? ¿Qué otra cosa vale la pena? ¿De qué otra forma, si no es preguntando, se llega al Olimpo?

Luis Lezama Bárcenas

Luis Lezama Bárcenas (Tegucigalpa, 1995) es escritor y periodista hondureño. Ha sido reconocido como una de las voces más prometedoras de la narrativa centroamericana contemporánea. En 2016 obtuvo el Premio Internacional de Cuento Ciudad de Pupiales y la Medalla Gabriel García Márquez, otorgadas por la Fundación del mismo nombre y el Gobierno de Colombia.

En 2020 se convirtió en el primer hondureño en ganar el Premio Centroamericano de Cuento Carátula, por un jurado integrado por Sergio Ramírez, Socorro Venegas y Juan Casamayor. En 2023 fue incluido en la antología del 25 aniversario de la editorial española Páginas de Espuma, un reconocimiento que lo ubica entre los cuentistas más destacados del ámbito hispanoamericano. Ha colaborado con revistas como Anfibia, Presentes, WMagazín y Casapaís. Su último libro se titula Seres Imaginados (Efímera, 2024).