Lee aquí la primera parte del relato

Este relato narra un caso real. Se han cambiado algunos nombres y se mencionan otros con la autorización de los involucrados, y algunos más por ser el caso de dominio público y cosa juzgada. Se omiten algunos detalles a petición de las fuentes.

Era el 16 de septiembre de 2015. En el pasillo del piso 15, frente al ascensor, se escuchaban voces agitadas, gritos y obscenidades.

“¡Estoy indignado por los tres mil muertos del Seguro Social” –gritaba uno.

“Todos estamos indignados por eso” –respondió el otro, tratando de ser conciliador.

“Pero vos estás defendiendo a los asesinos…”.

“Eso no es verdad, hermano. Yo defiendo a la familia Gutiérrez…”.

“¡Esos son! ¡Ellos les vendieron medicinas falsas al Seguro!”.

En el rostro del hombre apareció una sonrisa que quiso ser agradable, y dijo:

“No, hermano. Eso no es verdad. Los Gutiérrez no le vendieron nada al Seguro…”.

“¿Cómo? ¿Creés que soy un imbécil?”.

“Mirá, hermano, la familia Gutiérrez compró aspirinas para el Ministerio de Salud… no para el Seguro Social…”.

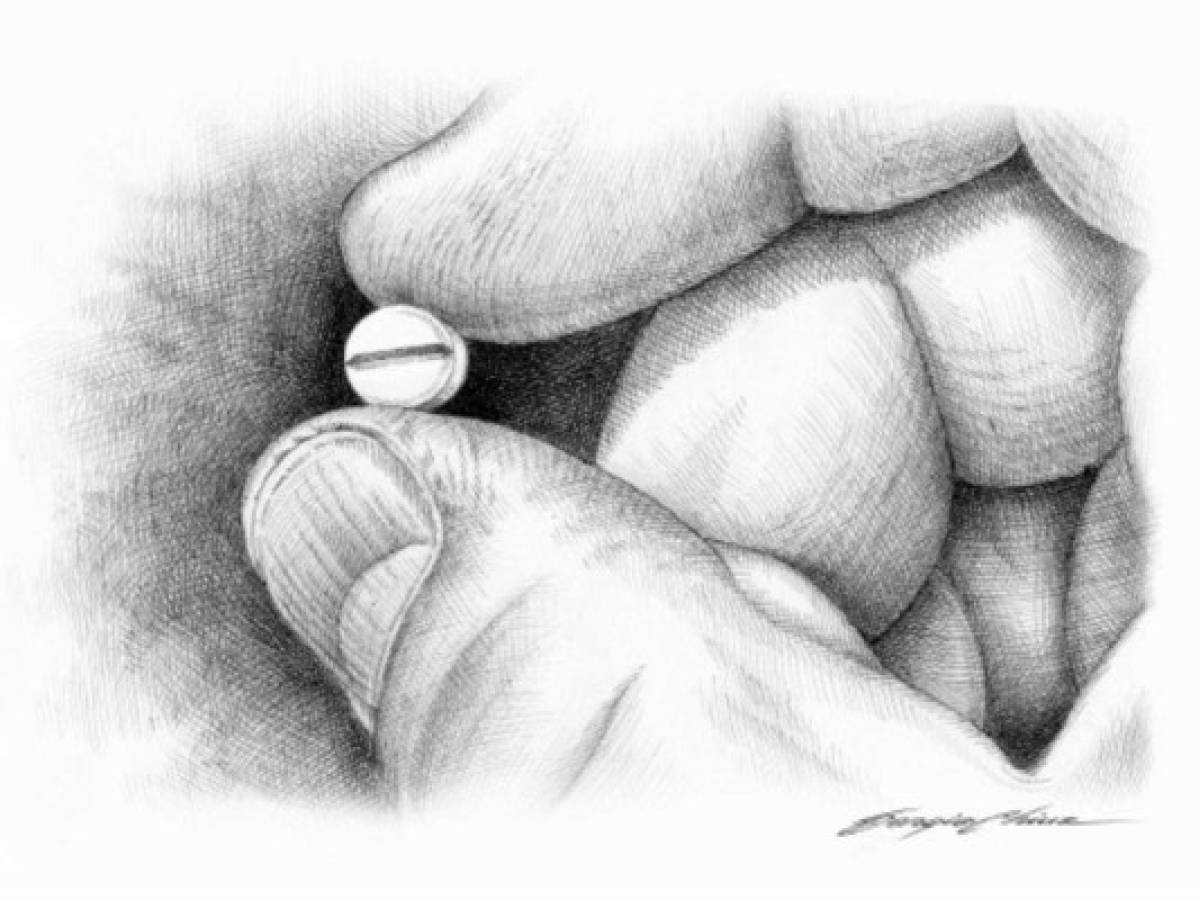

“¡Ah! ¡Lo confesás! ¡Las malditas pastillas de harina! ¡Se las vendió Astropharma al gobierno, y Astropharma es de los Gutiérrez!”.

“Sí –dijo el otro, conciliador–, pero Astropharma ganó una licitación completamente legal y ordenó la fabricación de las aspirinas a Laboratorios Internacionales, que es donde se hicieron las pastillas… No es culpa de…”

De pronto, el hombre calló, abrió los ojos asustado y trató de correr hacia el ascensor, cuyas puertas acababan de abrirse. Sin embargo, el otro se abalanzó contra él con un filoso estilete en una mano, lo alcanzó antes de que entrara al ascensor, y se lo clavó en la espalda. La sangre saltó con fuerza de la herida, mientras un grito de dolor resonaba en el pasillo. Un muchacho que bajaba en el ascensor, salió corriendo, pálido como un muerto.

Entonces, el asesino se ensañó contra su víctima. Hirió al hombre en el pecho, en el abdomen y, por desgracia, en el cuello, seccionando la yugular. La sangre, entonces, saltó hacia las paredes del ascensor, mientras los gritos se multiplicaban, resonando como si estuvieran dentro de una tumba.

“¡Así van a morir los que le roban al pueblo!” –gritaba el asesino, que siguió hiriendo con ira descontrolada.

Hundió el estilete en el cuello, mientras el hombre, moribundo, caía al piso; se agachó sobre él, y su mano empapada en sangre apuró la muerte. Habían pasado cuatro eternos minutos…

Fiscal

El fiscal suspiró cuando terminé de leer el expediente del caso “Eduardo Montes”.

“Horrible, ¿verdad?” –me preguntó.

“Horrible –respondí.

“Imagino que ha visto casos peores”.

“Sí, por supuesto; pero este es espeluznante… como el caso de la niña muerta, de dieciocho meses de edad, que desenterraron y violaron en un cementerio de Patuca, Olancho…”.

El fiscal se estremeció y trató de cambiar de tema, mientras escarbaba entre sus papeles.

“Carmilla –me dijo, sin verme–, ¿de cuánto es su Coeficiente Intelectual?”.

“De 146” –le respondí.

Ahora levantó la cabeza, me miró por unos segundos, y volvió a sus papeles, mientras decía:

“El del asesino es de 126; casi un tipo genial”.

“¡Lástima! –exclamé–. Dos vidas desperdiciadas”.

“Un crimen estúpido –añadió el fiscal–; el muchacho se equivocó…”.

Sacó varias hojas impresas de debajo de una montaña de documentos, y con una sonrisa agradable, me los entregó:

“El juicio del dueño de Laboratorios Lain –dijo–; el que fabricó las pastillas”.

Yo tomé la carpeta y dije:

“Las famosas y maldecidas pastillas de harina…”.

El abogado tosió, se llevó una mano a la boca, me miró con ojos húmedos por sobre el marco de los lentes para leer, y me respondió, poco después, carraspeando para aclarar la garganta:

“Y, si le dijera, Carmilla, que no son pastillas de harina”.

Yo levanté la mirada.

“¿No? –le pregunté–. No le entiendo…”.

Pasaron unos segundos, buscó de nuevo entre sus papeles, y me dio una carpeta delgada, al tiempo que me decía:

“Lea esto, pero no lo publique…”.

Hizo una pausa:

“Por favor, no lo publique –deletreó, sin dejar de verme, y sin soltar el expediente que teníamos aprisionado entre los dedos–; le repito, no lo publique, no todavía...”.

Soltó el fólder.

“Esto es del Colegio de Químicos Farmacéuticos…”.

“Sí”.

“¿Qué es?”

“Ya lo sabrá cuando lo lea… Se lo enseño para que tenga una idea más amplia de este caso, y para que me comprenda, mejor dicho, para que me entienda cuando le digo que mis compañeros en la Fiscalía no han planteado bien la acusación…”.

Suspiró:

“El problema es que no tienen nada más… Y si se enfrentan a un perito verdaderamente sabio, que conozca del tema, se van a ver en dificultades…”.

Suspiró de nuevo, sorbió un poco de agua, chasqueó la lengua, que tenía reseca, y agregó:

“Y recuerde que los jueces no son tontos”.

Yo lo miré:

“Aunque los presionen los poderosos…”.

El abogado arrugó los labios en un gesto pensativo.

“¡Hum! –murmuró–. Yo puedo decirle con conocimiento de causa que en el Ministerio Público se reciben presiones de ese tipo, políticas, quiero decir, pero conozco a ciertos jueces, hombres y mujeres, que son más duros que un coyol, aunque tengo una anécdota que sucedió hace unos años en la propia Presidencia de la Corte Suprema… ¿Le interesa?”

“¿Les gustará a mis lectores?”

“Estoy seguro de que sí”.

Una realidad

Era una mañana de principios de mayo de 2014; afuera hacía calor, pero dentro de la oficina del Presidente de la Corte Suprema de Justicia estaba fresco gracias al aire acondicionado, sin embargo, la tensión entre aquellas cuatro paredes podía palparse. Las tres mujeres veían al hombre que estaba frente a ellas con algo de severidad en los ojos, a pesar de su palidez, causada, posiblemente, por el temor respetuoso, o el respetuoso temor que le tenían.

“Hay una cosa clara –decía una de ellas, alzando la voz–, y es que la extradición del ‘Negro Lobo’ no procede… No legalmente, por supuesto”.

El hombre, con voz pausada y acento indolente, preguntó:

“¿Está segura, abogada?”

“Sí… La defensa está apegada al derecho, y la extradición sería ilegal…”.

El hombre apoyó un codo en el brazo de su silla, puso una mejilla en una de sus manos y, con mirada vidriosa, dedicó sus ojos a la mujer, que no dejaba de verlo.

Ante el silencio del hombre, esta agregó: “Bueno, es tan cierto lo que le digo, por haber analizado bien el caso, que hasta los propios gringos dudan de que la extradición se dé por medios constitucionales, o legales…”.

“¿Por qué lo dice?”

“Porque la embajadora Lisa Kubiske dijo bien claro que si la extradición no se da, ellos tienen otros medios para llevarse al ‘Negro Lobo’”.

El hombre se acomodó la corbata, miró a la abogada, sin el menor interés, y le dijo:

“¡Bueno! Si usted está tan segura de que la extradición de este señor es ilegal, pues libérelo… Ordene su excarcelación y cancele el juicio de extradición… Y justifique sus razones”.

La mujer cambió la mirada.

“¿Lo hago?” –preguntó.

El hombre se acomodó en su silla, echó la espalda hacia atrás, y exclamó:

“Hágalo, abogada, y mañana ese hombre la quita de su puesto”.

El fiscal calló.

“¿A qué hombre se refería?” –pregunté, con la seguridad de que no obtendría respuesta.

“Usted sabe, Carmilla”.

Volvimos al tema.

Carpeta

“Lea lo último que le di –me dijo el abogado, con la frente sudorosa–, y, o toma notas a lápiz o confía en su memoria… Usted decide”.

Siguió a esto un largo silencio.

Le sirvieron al fiscal una rebanada de pastel helado, otra taza de café, y una botella con agua.

“¿Entiende ahora lo que le digo? ¿Ve usted que esto es lapidario?”

“No le entiendo”.

“Esto, Carmilla, es una bomba que van a dejar caer en el juicio de los Gutiérrez y de Astropharma…”.

“¿En bien o en mal?”

“Veo que no toma notas”.

“Ahorita lo hago”.

Yo toqué, instintivamente, mi teléfono celular.

“¡Sin fotos!” –me gritó el fiscal.

“Perdón… Perdón. No iba a tomar fotos”.

“Es lo convenido –me dijo.

Cuando llené varias páginas en taquigrafía, uno de esos talentos antiguos que ya casi no se usa, miré al abogado, y este me dijo:

“Ahora lea este expediente”.

Leí el título:

“El juicio a Laboratorios Lain”.

“Que ya es de dominio público” –me aclaró él.

“Lo sé”.

“Léalo… Bueno, las interioridades del juicio porque, tengo entendido que usted tiene ya información sobre ese juicio que salió publicada en La Prensa y en EL HERALDO”.

“Así es…”

La jueza

Era el sábado 1 de diciembre de 2018, una noche fresca y silenciosa, aunque intranquila. En aquella Sala del Tribunal de Sentencia se hizo el silencio de pronto; el Secretario del Tribunal anunció que la juez iba a dar su veredicto, y las voces se acallaron paulatinamente. Entonces, la juez dio dos golpes fuertes con el mallete, para llamar la atención de todo el mundo, y todo el mundo calló, sabiendo que aquello era el final del juicio.

Después de dos largos y pesados días de audiencias, la jueza daría a conocer su decisión…

“Lamento condenarlo a seis años de cárcel” –le dijo el magistrado británico a Mahatma Gandhi, el 1 de abril de 1922, tratando de detener las grandes marchas de desobediencia civil convocadas por el acusado.

“Señoría –le respondió Gandhi, respetuosamente, y sin perder su sonrisa–, la sentencia es para mí un honor”.

El juez no supo qué decir.

“En la sociedad nadie es más poderoso que un juez” –dijo Mahatma Gandhi.

“Con excepción de una bala en el corazón –le replicó un periodista francés que estaba cerca de él–, y de Dios, por supuesto”.

Gandhi le dedicó su mejor sonrisa.

Pero en aquella Sala del Tribunal de Sentencia, ese sábado 1 de diciembre de 2018, y a casi dieciséis mil kilómetros de la India de Gandhi, el hombre que estaba en la silla del acusado veía a la jueza con ojos fijos y ansiosos, y no sonreiría como lo hizo el Mahatma. Estaba pálido, a pesar de que aparentaba serenidad, la misma que trataban de transmitirle sus defensores, y respiraba con la boca.

De frente amplia, en la que se reflejaba la luz de la Sala, ojos vivos, pelo negro, con algunas canas, peinado hacia atrás, casi al estilo del “Puma”, nariz ancha y labios firmes, el acusado esperaba… solamente esperaba.

Los golpes del mallete lo agitaron un poco, trayéndolo a la realidad. Su futuro estaba en manos de aquella mujer que, vestida de toga, con todo el poder de la ley en sus manos, se preparaba para dictar su veredicto… ¿Culpable o inocente?

En ese momento, solo ella y Dios lo sabían.

Pasaron unos segundos.

La jueza carraspeó para aclarar la garganta, levantó la frente, convencida de que iba a dar un paso trascendental para la vida de aquel hombre, y para la justicia, y con voz serena, exclamó:

“Don Miguel Flores Cisneros –dijo, con acento claro–, póngase de pie, por favor”.

El acusado se puso de pie, respetuosamente, y, en silencio, miró a la jueza.

Esperaba, solo esperaba.

“Esta jueza unipersonal de sentencia –añadió la jueza, sin ninguna inflexión en la voz–, lo declara a usted culpable del delito de otros fraudes conforme al artículo 242, numeral 1, de nuestro Código Penal vigente que dice que incurrirá en delito de fraude ‘Quien defraude a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de título obligatorio’”.

Se hizo un nudo en la garganta del acusado.

La jueza continuó:

“Así mismo –dijo–, lo absuelvo a usted del delito de estafa del que le acusaba la empresa Astropharma, dado que, conforme al principio de especialidad de la norma, el delito de otros fraudes excluye el delito de estafa”.

La jueza calló de nuevo.

El silencio en la Sala era absoluto.

“Me tomé el tiempo suficiente y necesario para revisar todos los medios probatorios –siguió diciendo la juez, después de unos segundos–, y concluyo en que las pastillas que usted le vendió a Astropharma no cumplieron las especificaciones de solución…”.

El señor Flores ya no oía.

“La sentencia será dictada…”.

La voz de la jueza era ahora tan fría como la mirada de un reptil.

Yo dejé la lectura por un rato, miré al fiscal, que esperaba con ansias a que terminara de leer el expediente, y le dije:

“Definitivamente, las pastillas estaban mal hechas…”.

“Esa es la conclusión de la jueza, después de analizar larga y detenidamente los medios probatorios…”.

“¿Las pastillas salieron mal hechas de la fábrica, o sea, del Laboratorio?”

“Según las pruebas…” –me respondió el fiscal, levantando los hombros.

Yo insistí.

“Pero, usted me preguntó que qué diría yo si me dijera que las famosas pastillas de harina no eran de harina?”.

“Así es”.

Suspiró una vez más y me preguntó:

“¿Leyó bien el expediente?”

Dudé por un momento.

“Puede leerlo de nuevo –me dijo–; tenemos tiempo… aunque… el señor Flores Cisneros se hubiera defendido mejor…”.

“¿Por qué lo dice?”

“Vuelva a leer esto”.

Dijo eso y tocó el expediente al que creyó que intentaba sacarle fotos…

Continuará la próxima semana