(Primera parte)

Este relato narra un caso real.

Se han cambiado algunos nombres.

Era una mañana fresca, había poco tráfico en la colonia Altos de la Laguna, en Comayagüela, y el día era normal, como todos los días, sin embargo, una nube de sangre y tragedia iba a enlutarlo para siempre.

Antonio, joven, de regular estatura, fornido sin ser gordo, de piel trigueña, pelo bajo y bigote delgado, era un hombre feliz. La pobreza no era una cruz para él. Amaba su trabajo, tenía una familia y se sentía un bendito de Dios. María, su esposa, joven y bonita, vendía tortillas en su casa, mientras cuidaba a Manuel, el hijo que acababa de venir al mundo, y él vendía naranjas en aquella acera, donde no molestaba a nadie y se ganaba la vida honradamente, una vida que se apagaría en unos minutos más.

De pie, detrás de su carreta, Antonio pelaba naranjas, escuchaba la radio y esperaba a sus clientes. Era lo mismo de siempre pero, cuando vio venir aquel camión a toda velocidad por la calle, se asustó.

Era un camioncito repartidor con un furgón enorme y un gran parachoques de hierro. Bajaba la calle a toda velocidad, dejando detrás una espesa columna de polvo. Antonio volvió a sus naranjas, sin embargo, el susto de antes pronto dio paso al terror. Acababa de escuchar el rugido del motor cerca de él y, cuando quiso ver qué pasaba, el camión se estaba subiendo a la acera, avanzaba sin detenerse hacia su carreta y, de repente, lo aplastó contra una pared.

Los testigos dijeron que Antonio dejó escapar un gemido y que quiso decir algo antes de que sus entrañas quedaran regadas por el suelo. Cuando el camión se detuvo, estaba manchado de sangre. Unos metros atrás, estaba el cuerpo de Antonio, rodeado de sus naranjas y sobre un lago de sangre.

“Yo lo vi mover una mano –dijo otro testigo–, como si quisiera agarrar algo, pero más bien creo que fue mi imaginación porque el hombre murió al instante… El camión lo deshizo y, después, le pasó por encima… Fue una muerte horrible”.

“Venía sin frenos –dijo el chofer– y no pude controlar el camión”.

Unida a esta tragedia, empezaba otra, casi tan macabra. María quedaba sola, con un hijo pequeño, y desde ese momento nada sería igual para ellos. Pero, como el tiempo es, a veces, una excelente medicina, María guardó en sus recuerdos a Antonio y, como tenía que suceder, se enamoró de nuevo. Wilfredo era todo un hombre, y no era malo… era malvado…

Diagnóstico

Don Jorge Quan ha sido periodista toda su vida. Es uno de los periodista de nota roja más reconocidos de Honduras y su larga trayectoria es una escuela de dedicación y entrega a esta profesión.

Desde hace muchos años se convirtió en uno de mis mejores apoyos, desempolvando de sus archivos casos impactantes que forman parte de la historia negra de Honduras, esa historia que se ha escrito con sangre a través de los tiempos, y que, aunque trágica y dolorosa, es parte indivisible de nuestra historia.

Pues, junto a don Jorge Quan llegamos una mañana fresca a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Nos esperaba el director, con un delicioso almuerzo, un par de libros para que se los autografiara y una cámara para tomarse un par de fotos.

“Mi esposa no va a creer que almorcé con Carmilla Wyler –dijo, con acento alegre–; ella es fanática suya y no se pierde EL HERALDO por nada del mundo. Con decirle que tiene todos los casos y que ha leído todos sus libros”.

Después de comer, como Dios manda, el director me presentó a un hombre joven, no muy alto, de piel trigueña, ojos negros, en los que se ve una permanente alegría, y voz agradable.

“Soy Manuel –me dijo, al saludarme–, y estaba esperando que viniera desde hace unos seis meses”.

“He tenido mucho trabajo” –le respondí.

“Sí, así me dijo don Jorge… Pero, si insistí en hablar con usted es porque quisiera que se conozca mi historia, que la gente lea mi caso y que el que pueda entender, que entienda, y que reflexione antes de cometer un error…”

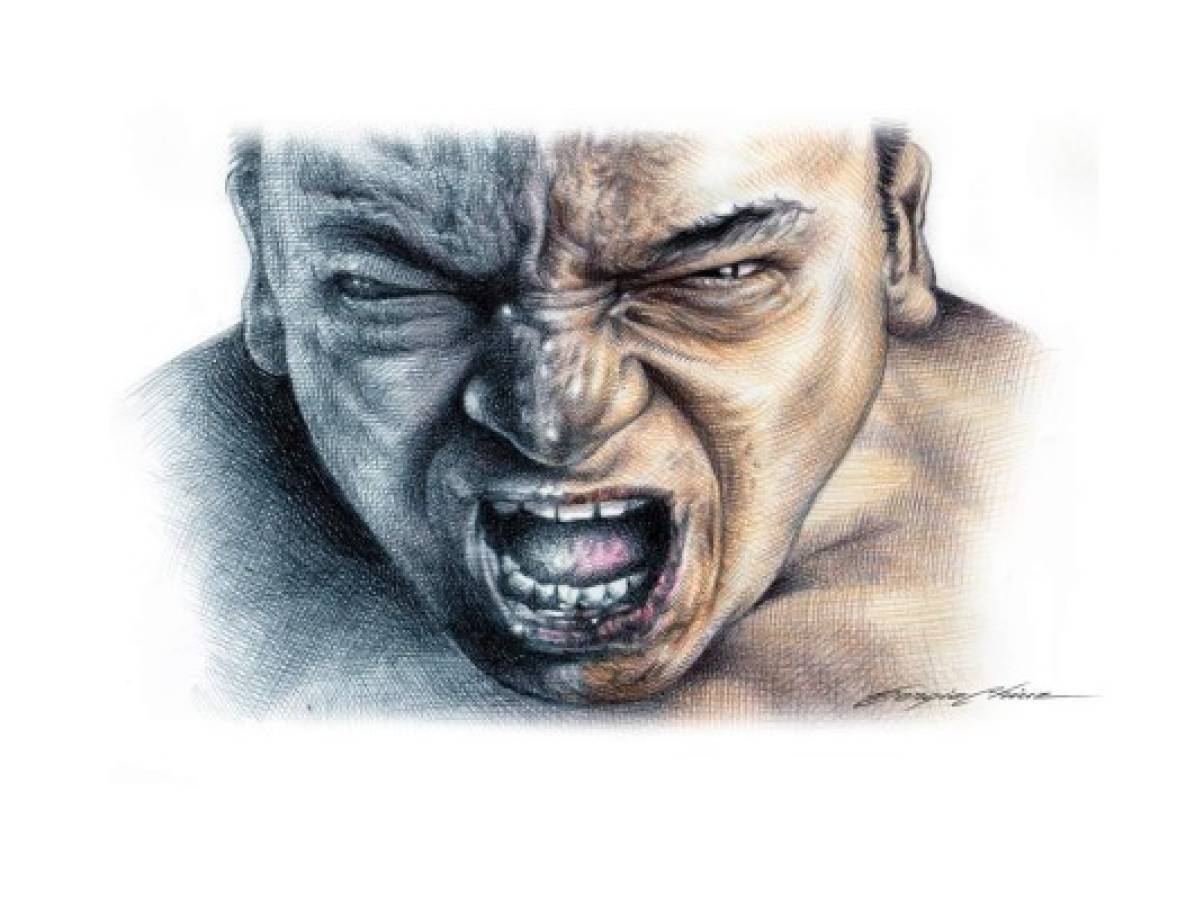

Habla sin hacer pausas, y como si no necesitara respirar, pero habla claro y sabe lo que dice. Sin embargo, conforme las palabras van saliendo de su boca, se va transformando su rostro, como si una cólera vieja lo dominara de nuevo, brilla en sus ojos un fuego intenso y noto que hay odio en su corazón, un odio antiguo, mezclado con un dolor que se renueva cada día.

“Aunque aquí están prohibidos los periódicos –agrega–, yo leo sus casos por internet… No me pierdo ni uno… y por eso quiero que escriba el mío…”

Yo no dije nada.

“Yo era un niño cuando sucedió todo aquello –musitó, después de un largo silencio en el que su respiración cambió, apretó los dientes y trató de calmar la ira que lo consumía por dentro–, era un niño inocente... A mi papá no lo recuerdo, pero dice mi mamá que me quiso mucho, que cuando venía del trabajo lo primero que hacía era estar conmigo, me exprimía una naranja y me daba el jugo…”

Ahora, una lágrima gruesa resbala por una de sus mejillas.

“Pero, un día, un camión lo mató en la acera donde vendía naranjas en su carreta…”

Dijo esto en voz baja, sin mirarme, mientras apretaba los puños…

“Dicen que el camión lo deshizo…”

Se estremeció al agregar esto y las lágrimas corrieron sobre sus mejillas pálidas con mayor libertad.

“Ese fue el comienzo de mi tragedia –añadió, suspirando–, una vida horrible que, a veces, quisiera olvidar, pero que está en mi cabeza como si fuera un tumor que no se puede arrancar y que ni me mata ni me deja vivir en paz.”

Sigue a esto un momento de silencio. El director, un teniente coronel que luce en uno de sus hombros el escudo de los tesones, suspira y se nota conmovido.

“¿Quién hace a los criminales? –pregunta, interviniendo en la conversación–. ¡La misma sociedad! –se contesta a sí mismo–. Aquellos que nos olvidamos que los niños y los adolescentes necesitan amor, seguridad, orientación positiva, respeto… Los padres que nos dedicamos a hacer dinero y dejamos a la familia a un lado; las autoridades que se dedican solo a saquear los presupuestos públicos y se olvidan de la educación de las nuevas generaciones; en fin, los adultos que entendemos que debemos ser el mejor de los ejemplos para la juventud, y resultamos ser lo peor…”

Manuel sonríe, como si estuviera de acuerdo con el director, y este, en un gesto amable, le devuelve la sonrisa.

Confesión

“No me pesa estar aquí –dice, acto seguido–; la cárcel, para el culpable, es el mejor lugar… al menos, para mí, que me mantiene lejos de una sociedad a la que llegué a odiar, a la que consideré culpable del sufrimiento de mi madre… y de mi propio sufrimiento…”

Hace otra pausa, toma un sorbo de agua y continúa:

“No me arrepiento de lo que hice… La vida me hizo delincuente y, sabiendo bien lo que hacía, considero el arrepentimiento como un acto de hipocresía. Si alguien ha de perdonarme, que sea mi madre, a la que le causé mucho dolor con mis acciones, pero, es lo que tenía que hacer antes de que aquella bestia me hundiera más en su letrina…”

Calló de pronto, se limpia las lágrimas con un gesto de enojo y me mira como si quisiera disculparse.

“Era normal que mi mamá se enamorara de nuevo –agrega, después de unos segundos en los que trata de calmarse–, y se enamoró de Will”.

Nuevo silencio, aprieta los puños y se hunde las uñas en las palmas de las manos.

Luego de un instante, dice:

“Era un hombre malvado… No tardó en verme a mí como a un estorbo, y por nada, por cualquier cosa, me pegaba… Primero fue con la mano, después, con el puño y, más adelante, con lo que encontrara…”

Suspira.

“Cuando mi mamá trataba de defenderme, la golpeaba también, y era tanta su furia, que hasta parecía que la iba a matar… Después, aquel salvaje arrastraba a mi mamá hasta la cama y, allí, la desnudaba a la fuerza y la violaba…”

Nuevo silencio.

Parece que el infierno se ha desatado en el corazón de Manuel, y, por momentos, escuchamos el rechinar de sus dientes.

“Cálmese –le dijo, entonces, don Jorge Quan–; cálmese y tómese su tiempo… Sé que es doloroso para usted recordar todo el mal que le hicieron…”

Manuel levantó la cabeza, miró a don Jorge y trató de sonreír.

“¿Cómo es posible –intervino, una vez más el director–, que las malas acciones de una sola persona destruyan tantas vidas?”

Manuel lo miró.

“Así es, coronel –le dijo–. A veces, yo pienso que si nada de aquello hubiera pasado, a pesar de la pobreza en que me crio mi madre, yo hubiera sido un hombre diferente; tal vez hasta hubiera estudiado… Y nunca hubiera hecho el mal…”

El director no dijo nada.

Las palabras de Manuel conmovían, y guardamos silencio por largos segundos. Al final, Manuel rompió la pausa y dijo:

“Un día llegué a la casa de la escuela. Mi mamá había hecho arroz y estaba cociendo frijoles. Will quería comer, pero la comida no estaba todavía, entonces, enojado, se fue hasta el fogón, tiró la olla de los frijoles al suelo y la paila con el arroz se la tiró a mi mamá en la cara. Después, se le fue encima y la golpeó, creo que unas diez veces, hasta que le dejó morados los ojos… Esa fue la vez que yo defendía a mi mamá por primera vez. No sé de donde saqué fuerzas, pero me lancé sobre él y empecé a pegarle…”

Manuel se nota cansado, hace otra pausa, respira, como si faltara el oxígeno a su alrededor, y, al final, agrega:

“Pero, ¿qué daño le iba a hacer a aquel hombre un niño de escasos siete años? ¡Ninguno! ¡Ninguno!”

Aprieta los labios, nos mira, con un brillo triste en los ojos, y dice:

“Él se volteó, me pegó el primer golpe en la cara, después, me dio todas las patadas que quiso; mi mamá, medio desmayada y sangrando, no pudo defenderme. Entonces, cuando yo ya estaba medio muerto en el suelo, me agarró del pelo, me llevó de arrastras hasta la cama, me arrancó la ropa…”

Continuará la próxima semana...