SERIE 2/2

Este relato narra un caso real.

Se han cambiado los nombres

y se omiten algunos detalles.

Entran por la fuerza a una casa, en una aldea cercana a Tegucigalpa, y sacan de la cama a un hombre para matarlo a machetazos en el corredor. Después de decapitarlo le cortan los genitales y los cuelgan de un clavo en una viga.

La Policía está confundida. El modus operandi y los motivos del crimen son fáciles de deducir, pero la conducta de la víctima les hace pensar que los asesinos se equivocaron.

Nadie tuvo jamás una queja de Juan, nadie lo vio en algo ilícito y nadie podría decir que le hizo mal a nadie. Entonces, ¿por qué lo matan de esa forma?

Los policías creen que se trata de un crimen pasional, de la venganza de un marido celoso o de una mujer despechada, sin embargo, nada de esto se puede comprobar y el caso entra en un callejón sin salida. ¿Por qué mataron a Juan? ¿Por qué actuaron así los asesinos?

Lea aquí: El club de los Cien (Primera parte)

La madre

Eran cuatro –repitió la anciana–; fueron cuatro los asesinos”.

“¿Tenía enemigos su hijo?”

“Claro que no. Mi hijo se llevaba bien con todo el mundo”.

“¿Tenía novia su hijo?”

“No. Decía que no se iba a casar nunca porque me iba a cuidar a mí hasta el último día”.

“¿Sabe si su hijo enamoró alguna vez a una mujer ajena?”

“¡Uy, no! ¡Santísimo Corazón de Jesús! Mi hijo no era capaz de tocar nada que fuera ajeno, ‘contimás’ la mujer de su prójimo. El que diga eso le está levantando falsos al difunto”.

“¿Será que se equivocaron los asesinos?”

La anciana se limpió una lágrima, miró al suelo por unos segundos y luego dijo:

“No creo, mijo; esos hombres venían por mi muchacho. Vinieron expresamente a matarlo”.

“Pero, ¿por qué?”

“¡Ay! Si yo supiera…”

Nada iban a sacar por aquella parte y los detectives empezaron a entrevistar a algunos vecinos. Pero nadie pudo decir nada que pudiera parecer un motivo para el crimen. Entonces fueron a la aldea.

Tabaco

La muerte de Juan conmovió a muchas personas y todas deseaban que se encontrara a los criminales.

“Mire –les dijo un anciano de más de ochenta años, lleno de arrugas, con manos artríticas y pelo blanco–, a nadie matan de por gusto… Eso ya lo deben de saber ustedes que se dedican a averiguar las muertes. Si mataron así a Juan fue por algo. Nadie va a ir a la casa de un hombre, en plena madrugada, a cortarle la cabeza y las vergüenzas solo porque sí… Algo hizo Juan que mereció ese castigo”.

“¿Algo como qué?”

El anciano hizo una pausa, escupió a un lado el pedazo de tabaco rancio que había estado masticando, se metió otro pedazo a la boca, ya casi sin dientes, y contestó:

“Mire, joven, si usted quiere llegar a viejo, no le toque la mujer a un hombre enamorado ni le quite el dinero que tanto le cuesta…”

“¿Usted cree que a Juan lo mataron porque sonsacó a alguna mujer ajena?”

“Yo no sé nada, pero he visto ‘munchas’ cosas en mi vida. Y eso de que le corten las vergüenzas a un enemigo no puede ser más que para castigar una afrenta que ese hombre hizo con esa parte… ¿Entiende, hijo?”

“Fueron cuatro los asesinos” –dijo el detective, más interesado en las reflexiones del anciano que en sus propios puntos de vista.

“Y yo le aseguro que no fueron matones contratados –respondió el anciano–. Hay cosas que las castiga el ofendido con su propia mano”.

“Y, ¿si los asesinos se equivocaron?”

El anciano escupió de nuevo.

“¡Qué se van a equivocar, papa! –exclamó–. Esos sabían a lo que iban”.

Los detectives se vieron entre sí. El anciano no dijo nada más. Acababa de meterse otro pedazo de tabaco a la boca.

Preguntas

Los detectives no tuvieron más opción que hablar con todo aquel o aquella que encontraron a su paso. Pero parecía que perdían el tiempo. Si Juan no era un santo, poco le faltó.

“Definitivamente creo que los asesinos se equivocaron” –dijo uno de los agentes, a punto de darse por vencido. Aquí no vamos a encontrar nada que nos sirva para resolver el caso”.

Nadie contestó.

Estaban al final de la calle, frente a la cantina As de Oro, y el policía a cargo del caso decidió entrar. Era temprano todavía, pero había música y varios hombres tomaban licor. Al ver entrar a los policías, dos hombres maduros se pusieron de pie, se acercaron a la barra y pagaron la cuenta.

“Buenas, señores –les dijo el policía–, queremos hablar con ustedes, por favor… Es sobre la muerte de Juan…”

“Yo no tengo nada que decir de eso” –respondió uno.

“Ni yo –dijo el otro–. Con lo que me importa lo que le hicieron a ese hijuep…”

El detective se puso en el camino de salida.

“Ya sabemos que Juan era un buen hijo de p… –les dijo, viéndolos directamente, aunque muchos digan que era una mansa paloma”.

“Que mansa paloma iba a ser ese basura”.

“Eso es lo que pensamos nosotros… De gusto no lo mataron”.

“A ‘náiden’ matan de gusto” –dijo el primero.

“A ‘náiden’” –repitió el otro.

“Por eso queremos hablar con ustedes”.

“Yo no tengo nada que decir”.

“Ni yo”.

El detective se hizo a un lado y los hombres salieron de la cantina.

“Por fin dos que no pensaban bien de Juan”.

En ese momento se pusieron de pie dos hombres más. El agente se hizo a un lado para que salieran.

“¿Por qué estos hombres odiaban a Juan?” –se preguntó, después.

“¿Qué les pudo haber hecho?” –agregó otro.

“Nada bueno, me imagino” –dijo un tercero.

“Como que ya vamos encontrando la punta de la madeja” –añadió el primero.

“¿Qué hacemos?”

“Tráiganme a esos dos”.

Los amigos

Estaban borrachos, pero sabían lo que decían.

“¿Qué por qué lo odiábamos tanto? –preguntó uno de ellos, un hombre rollizo de unos cincuenta y dos años–. ¡De gusto no se malquiere a la gente!”

“¿Qué mal le hizo Juan, señor?”

“¡A mí nada!” –exclamó, de pronto.

“A mí tampoco”.

El detective los miró, sacó las esposas de acero de su cintura y las meció en el aire, frente a los ojos vidriosos de los hombres.

“Creo que ustedes saben algo –les dijo–, y me lo van a decir… Es más, según la descripción de la madre del muerto, dos de los asesinos se parecen a ustedes”.

Los hombres dieron un salto. Los vapores del guaro desaparecieron de su sangre como por encantamiento.

“Yo no tuve nada que ver en eso” –gritó uno de ellos.

“Ni yo” –dijo el otro.

“Pero sí saben quienes lo mataron y si no me lo dicen, me los voy a llevar por complicidad y encubrimiento”.

“Nosotros no sabemos quienes lo mataron”.

“Pero creo que sí saben por qué fue”.

Los hombres se miraron por un momento.

El detective hizo una señal a sus compañeros y estos se acercaron a los hombres.

“Espósenlos y llévenlos a Tegucigalpa –ordenó–; allá vamos a hablar”.

“¿Por qué si nosotros no hemos hecho nada?”

“Pero son cómplices de los asesinos”.

“Nosotros no”.

“Pero sí saben por qué lo mataron”.

Los hombres se miraron una vez más. Estaban pálidos y sudaban.

“Tráiganme al cantinero” –ordenó el detective.

“Dos de sus compañeros regresaron a la cantina, pero el dueño había desaparecido.

“¡Allá va!” –gritó un detective.

El cantinero, un hombre de unos cuarenta y cinco años, medio calvo, delgado y fornido, acababa de saltar el cerco de alambre de púas que dividía su casa de la calle de atrás. El agente a cargo del caso sacó su pistola, hizo dos disparos al aire y el cantinero se detuvo.

“Corran a los curiosos” –dijo, después, el detective.

Cuando el cantinero estuvo frente a él, blanco como el papel, sudoroso y temblando de pies a cabeza, le dijo:

“¿Por qué corría?”

“No quiero problemas con nadie” –respondió.

“Pues, creo que ya tiene problemas con la Policía –le contestó el agente–. Es muy sospechoso que haya querido escaparse cuando nosotros lo que queríamos era hablar con usted. Ahora va a tener que acompañarnos a Tegucigalpa”.

En ese momento, el cantinero miró a sus dos clientes y una llamarada brotó en sus ojos.

“Malditos sapos” –les dijo.

Los hombres iban a contestar cuando el detective los hizo callar.

“Traigan la patrulla” –ordenó.

Unos segundos después, hizo que subieran en la parte de atrás de la cabina a uno de los hombres.

Plática

“Mire –le dijo el agente–, yo no quiero dañar a nadie, pero no me gusta que me vean la cara de pendej… Y ustedes creen que se pueden burlar de la Policía. Ahora me vas a decir por qué mataron a Juan, y me lo vas a decir ahorita”.

“Yo no fui. Yo no fui”.

El hombre se defendió al borde de la desesperación.

“Pero sí sabés quien fue”.

El hombre calló por unos segundos, bajó la cabeza y, después, dijo:

“Uno de ellos es el cantinero. Por eso se las quería pelar”.

“Ajá. ¿Y los otros tres?”

El hombre, hablando despacio, dio otro nombre.

“Los otros dos no sé quienes son” –dijo.

“Bien –replicó el detective–; ahora me vas a decir por qué lo mataron”.

El hombre lloraba.

Motivos

Juan era un hombre solitario. Aunque era servicial, educado y respetuoso, no tenía amigos, sin embargo, tenía un extraño pasatiempo: le gustaba pasar horas enteras cerca de las cantinas. Y cuando había feria en la aldea, nadie lo apartaba de las cantinas.

Por supuesto, a nadie le interesaba lo que impulsaba a Juan a pasar horas enteras frente a aquellos “antros de perdición”, como los llamaba el pastor de la iglesia, y, tal vez porque parecía un pasatiempo inofensivo, nadie les mencionó ese detalle a la Policía. Pero había algo más.

Hacia el anochecer, cuando la gente dormía y solo quedaba el estruendo de la cantina, Juan se iba, solitario como siempre, pero no iba directamente a su casa.

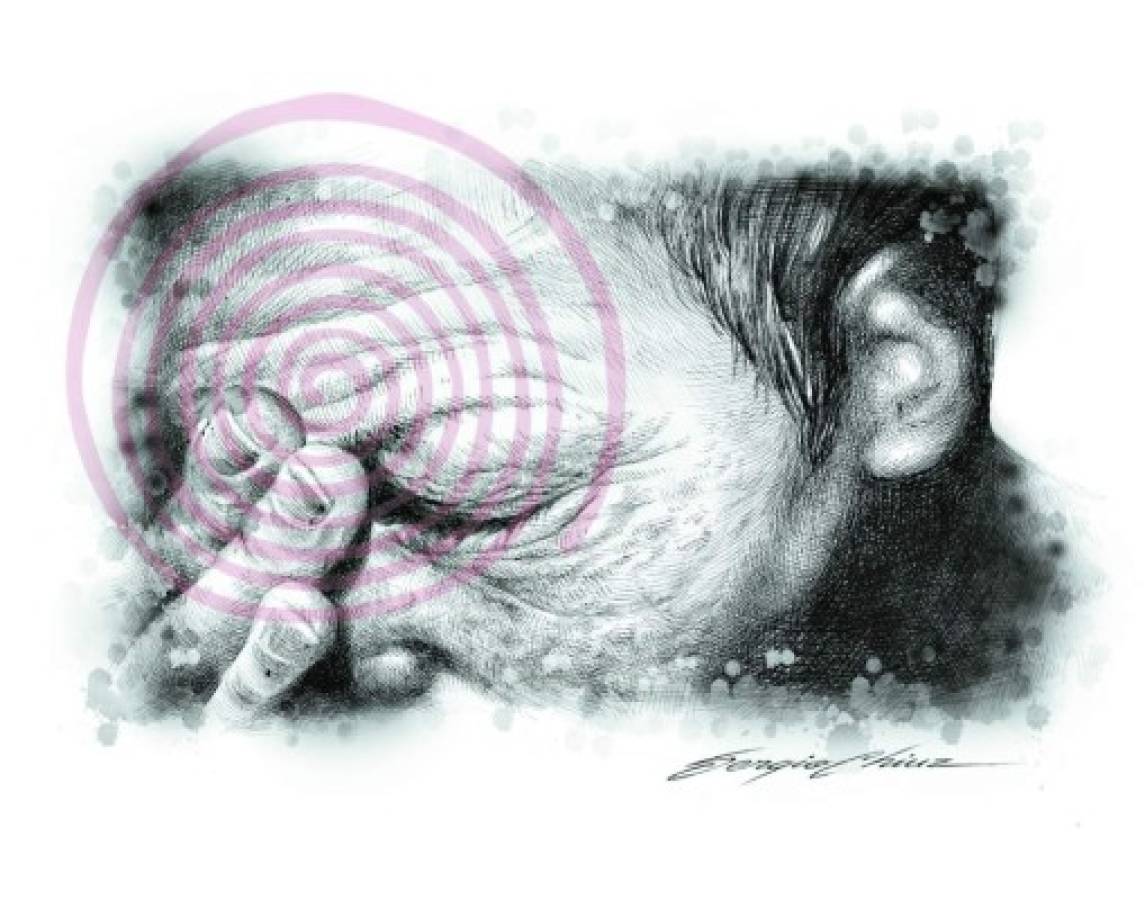

A veces caminaba cerca de un hombre que se tambaleaba de borracho y otras veces caminaba lejos de él, pero nunca lo perdía de vista. Cuando el bolo no podía más y caía al suelo, Juan se acercaba, cubierto por la oscuridad, y después de comprobar que estuviera dormido, lo desnudaba y lo violaba.

A veces violaba a dos en una misma noche, y cuando había feria, la cuenta aumentaba. En pocos años sumaron cien los hombres abusados, pero de eso nadie sabía. Las víctimas, hombres de pelo en pecho, con grandes bigotes, machete al cinto, machos con las mujeres y llenos de hijos, jamás se atrevieron a denunciar la violación.

Además, nadie sabía quién los había abusado, hasta que uno que salió de la cantina solo con un litro de guaro entre pecho y espalda no se durmió al caer al suelo, lejos de toda mirada. Con un rayo de luna pudo ver el rostro del violador y, temeroso de que lo matara, soportó hasta el final.

Luego habló con su mejor amigo: el cantinero. Este, lleno de vergüenza, se identificó como una víctima más del violador. Un mes más tarde, habían contado su desgracia a dos amigos más, y decidieron castigarlo. Era la única forma de borrar la afrenta.

Hoy, el cantinero envejece en una celda estrecha y atestada. No quiso hablar con nosotros. De sus tres cómplices no se sabe nada.

El nombre que les dio aquel hombre a los agentes se quedó en el papel. Nadie ha vuelto a saber algo del dueño en la aldea.

Hay quienes dicen que está en Nicaragua y que es policía, otros dicen que se fue para Estados Unidos. Su esposa dice que se fue con otra mujer. De los otros dos, ni rastro. El hombre de la cantina no sabe quienes son.

En las aldeas cercanas la gente habla a escondidas de los cien hombres violados, aunque nadie comenta en voz alta, por si el que escucha es parte del club de los cien.

Seis meses después de la captura del cantinero, la madre de Juan murió en su casa, sola y abandonada. Hay quienes dicen que murió de hambre.